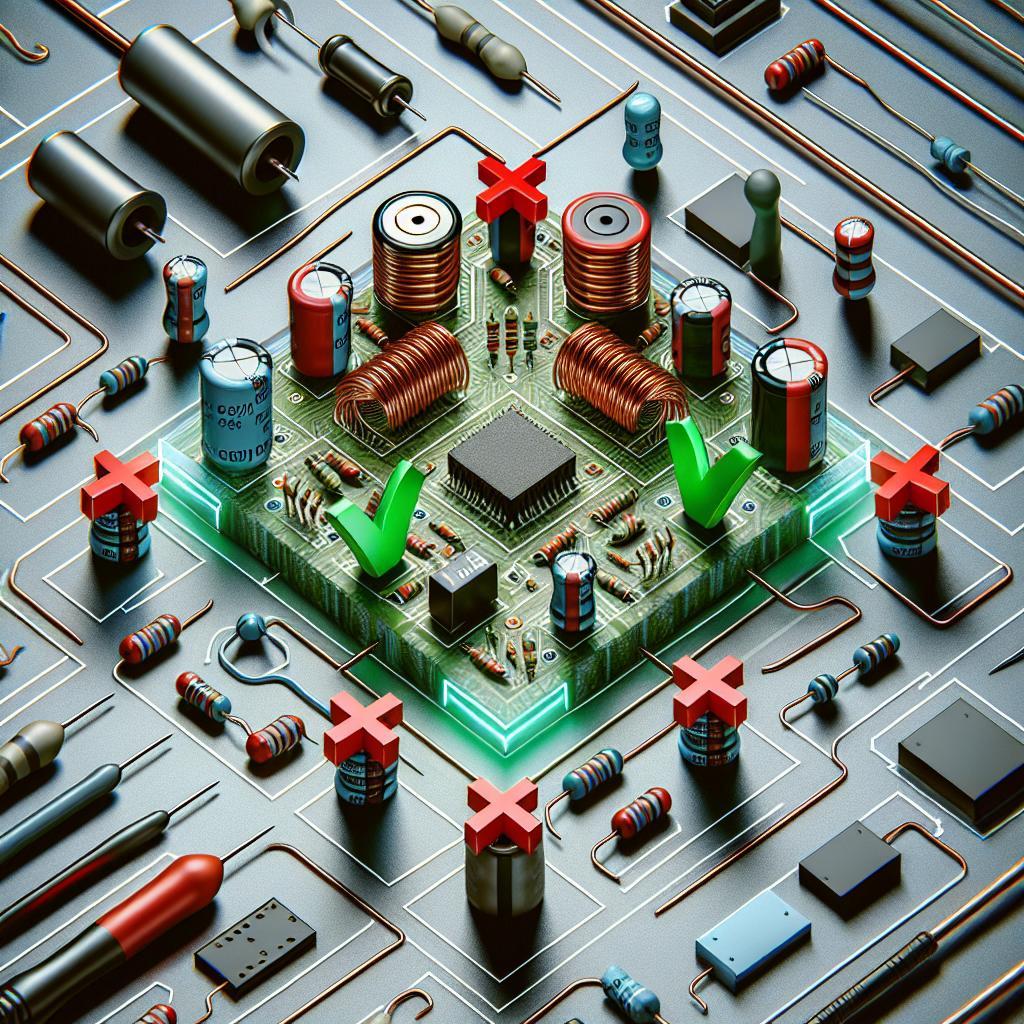

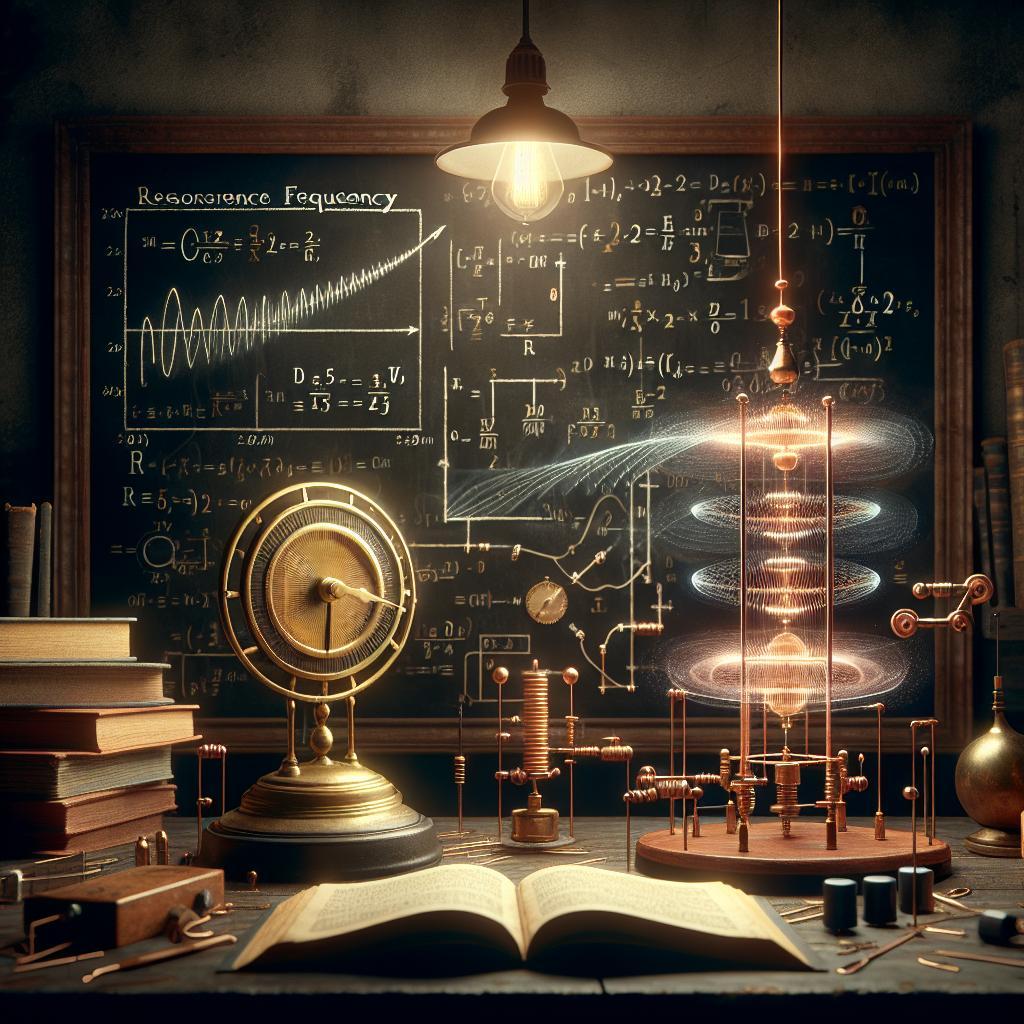

Schwingkreise sind zentrale Bausteine der Medizintechnik. In MRT-Systemen stimmen LC-Resonanzen Spulen auf Larmorfrequenzen ab, verbessern Signal-Rausch-Verhältnis und Effizienz. In der Ultraschalldiagnostik definieren resonante Wandler und Matching-Netzwerke Bandbreite, Eindringtiefe und Auflösung.