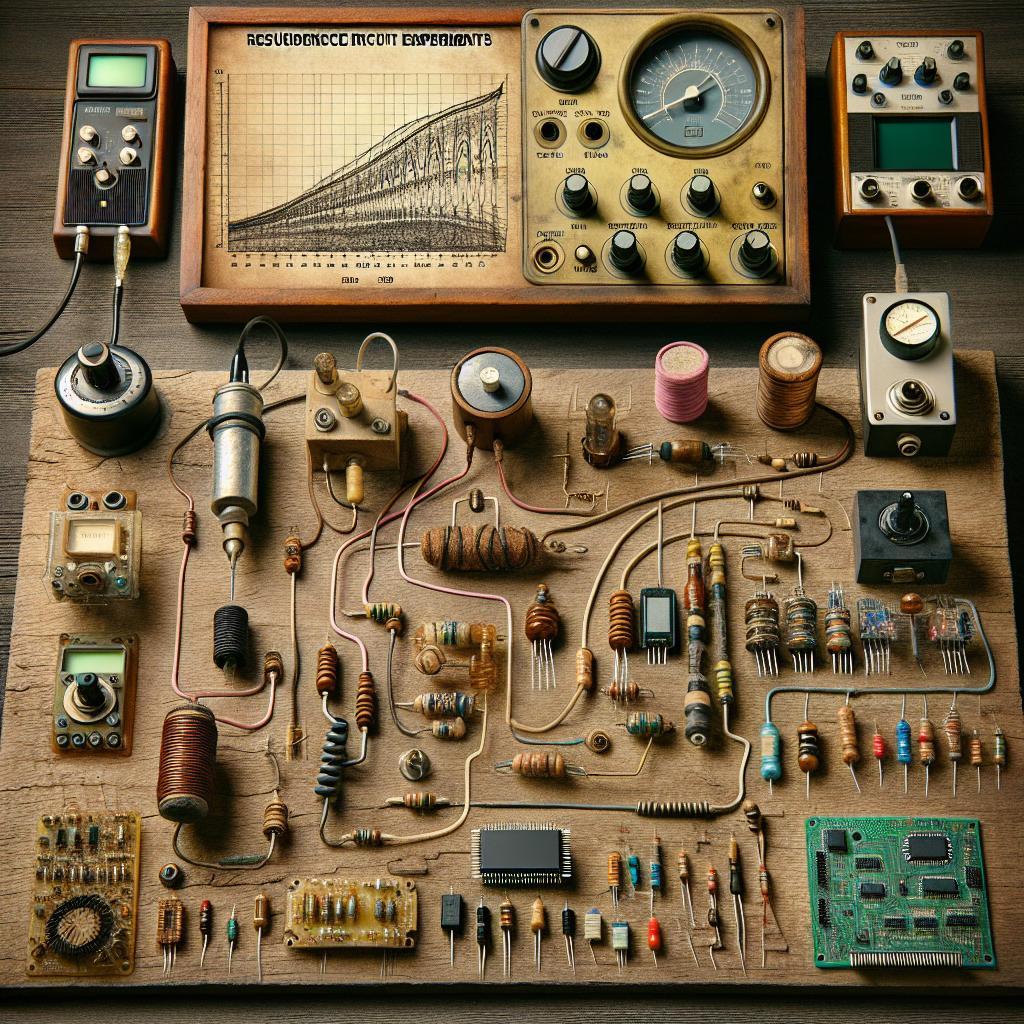

Von Teslas Hochfrequenzversuchen bis zu aktuellen Anwendungen zeigt die Geschichte der Resonanzschaltungen eine Entwicklung von Funkenstrecken und LC-Tanks über frühe Radiotechnik und Quarzfilter bis zu Radar, RFID und drahtloser Energieübertragung. Im Fokus stehen Gütefaktor, Frequenzselektion und Kopplung, deren Optimierung immer neue Experimente und Geräte ermöglichte.