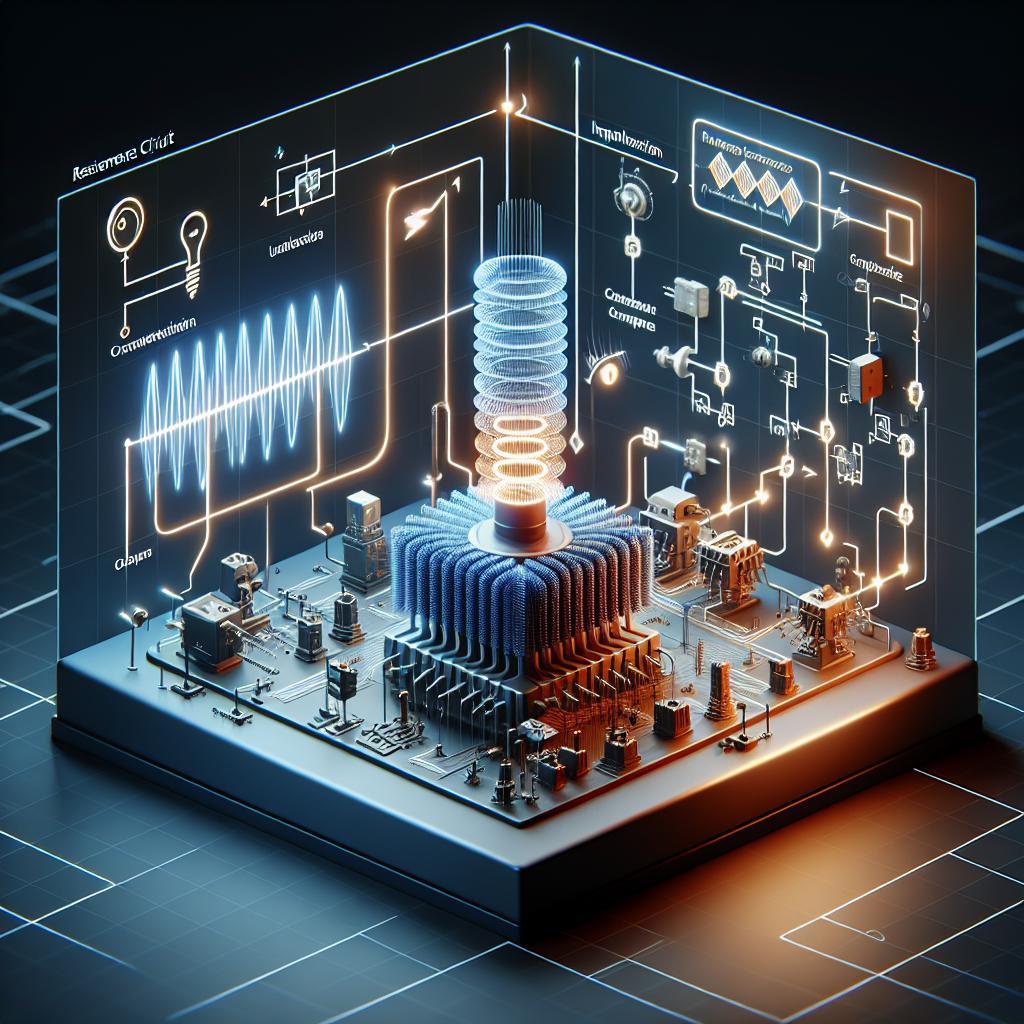

Komplexe Impedanz beschreibt das frequenzabhängige Verhalten eines RLC-Schwingkreises: Z = R + j(ωL − 1/ωC). Zeigerdiagramme visualisieren Phasenlage und Beträge von Strom und Spannungen an R, L und C; Vektorsumme ergibt die Quellspannung. Bei Resonanz wird Z reell und minimal, Strom maximal, Phase zwischen Strom und Spannung verschwindet.