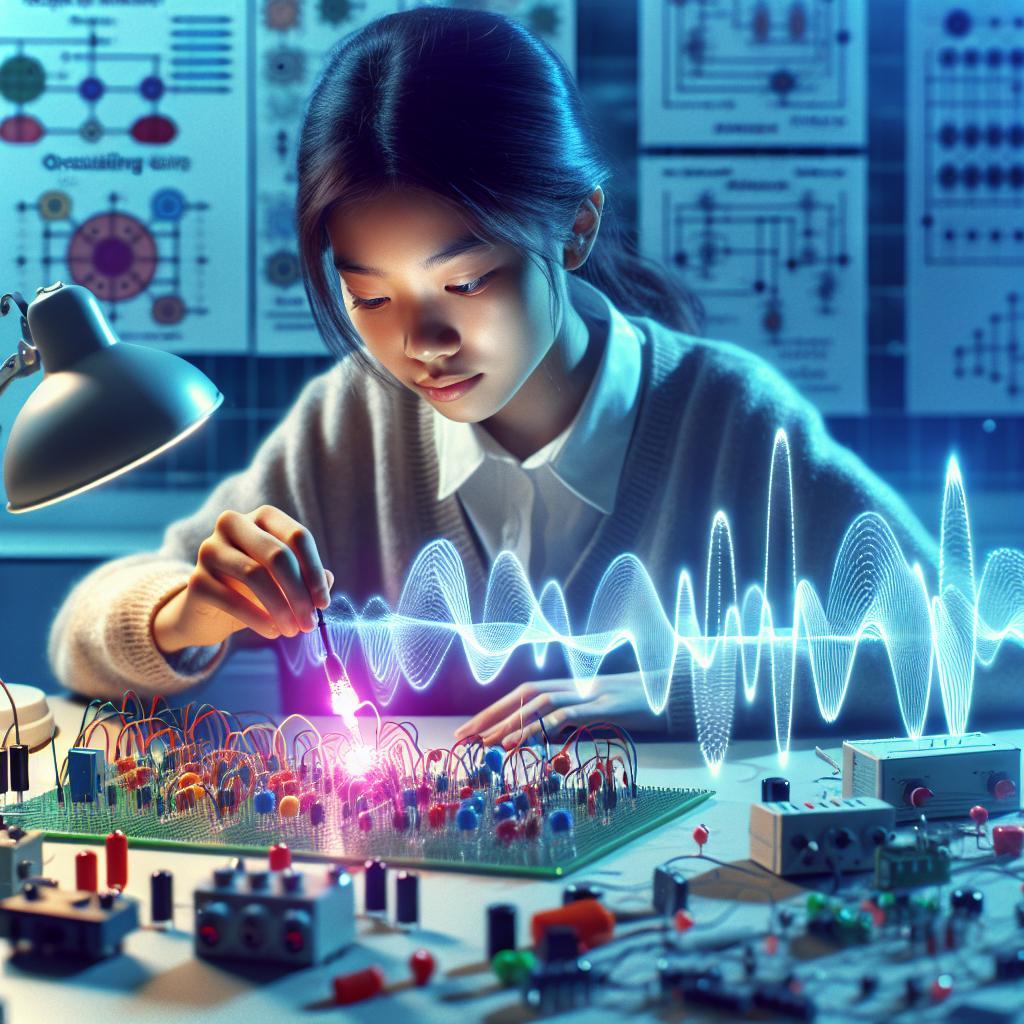

Der Beitrag zeigt einfache Experimente mit LC‑Schwingkreisen für Schule und Hobbylabor. Mit Spule, Kondensator und Funktionsgenerator lassen sich Resonanzfrequenz, Güte und Dämpfung untersuchen; Kopplung zweier Kreise veranschaulicht Frequenzsplitting. Messungen gelingen mit Oszilloskop oder Audio‑Interface. Niedrige Spannungen und klare Aufbauten erhöhen Sicherheit.