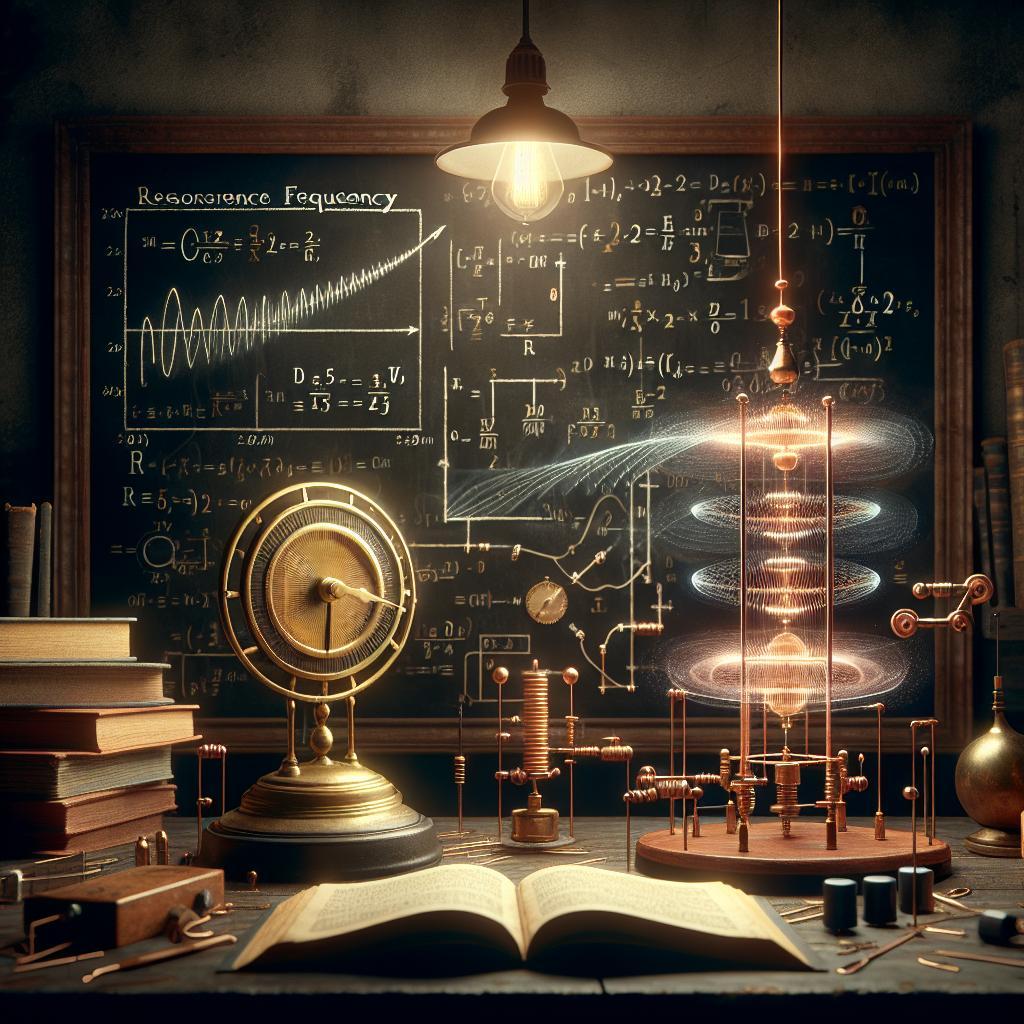

Der Beitrag beleuchtet Verfahren zur Bestimmung von Resonanzfrequenzen in Mechanik, Akustik und Elektronik. Verglichen werden Sweep- und Impulsanregung, Netzwerkanalyse sowie Ringdown-Messung. Vorgestellt werden Geräte wie Impedanzanalysator, VNA, Laser-Doppler-Vibrometer und Shaker. Hinweise zu Kalibrierung und Unsicherheitsbudgets runden den Überblick ab.